fukuhomu

fukuhomuヴェネツィア最初の観光はヴェネツィア・ビエンナーレ!

ヴァポレット(水上バス)に乗って行くぞ

ヴェネツィア到着後、最初の観光は「ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展2025」です。ヴェネツィア本島にはバスが走っていないので、公共交通機関は水上バス「ヴァポレット(Vaporetto)」を使って行きます。

ヴァポレットの料金の仕組み

ヴァポレットは片道9.5ユーロ(片道とは、75分間何度でも乗船できるが、戻り方向に乗ることはできないという定義)で、日本円にすると約1,800円ほどかかるので、なかなかの料金です。

クレジットカードのタッチ決済を使うと、乗船回数に応じて券の種類が自動で切り替わり、後日精算されるという便利な仕組みがあるため、タッチ決済を使うのがおすすめです。

例えば、24時間以内に3回乗車すると、自動的に25ユーロの1日パスに切り替わります。結果として、片道3回分の合計よりも3.5ユーロお得になります。最近では日本でも同様の仕組みが福岡市営地下鉄などで導入されています。

これまでクレジットカードは、決済額の確定までタイムラグがあるという点で、Suicaなどの交通系ICに比べて不利だと思われていましたが、その特徴を逆に利点として活かした制度です。

絶景の船旅

宿泊していたU-Visionary Venezia Hotelは、ヴェネツィア本島の中でもかなり西に位置していましたが、ヴェネツィア・ビエンナーレの会場であるジャルディーニは反対側の東側。

ヴェネツィア本島の中央を流れる逆S字カーブの川「グランカナル」を通る航路の船は超満員で、全く乗れそうになかったので、反対側の西回りのルートで向かうことにしました。それでは、船旅の出発です!

船から見える景色が素晴らしいことは言うまでもありません。水面と陸地が本当に近く、堤防もないので、水が上がってきたら大変だなというのも容易に想像できますね。

建物の色はそれぞれ異なりますが、全体的にオレンジ系統の色で統一されています。ヴェネツィアに対する景色のイメージがディズニーシーなので、想像の何倍もスケールが大きい景色にただただ圧倒されました(笑)

ゴンドラもめちゃくちゃデカい!

ヨットや水上バスが行き交う外海を1人で漕いでいます。水路ではなく、海でも漕げてしまうんだという衝撃です。

ヴェネツィアの人気スポットを海から眺めるのもまた良くてですね。何故かといいますと、陸地が狭いから、建物を引きで見るためには海の上からじゃないとダメなんです!

こちらの写真の左側にあるのが「プンタ・デラ・ドガーナ(Punta della Dogana)」です。

17世紀初頭に建てられた税関の建物を、見た目を復元しつつ活かしながら、内部には打ちっぱなしコンクリートによる安藤忠雄ワールドが展開されている美術館です。後ほどやって来ます。

そしてこちらは、ヴェネツィアの歴史をずっと見つめてきた「鐘楼(カンパニーレ/Campanile di San Marco)」と「ドゥカーレ宮殿(Palazzo Ducale)」です。

宮殿という名前ですが、内部には役所から刑務所までを備えた合同庁舎的な建物です。イスラム文化の影響を受けたファサードが素敵です。こちらは翌日に内部を見学します(要予約)。

ジャルディーニに到着です

そうこうしているうちに、30分くらいでヴェネツィア・ビエンナーレの会場であるジャルディーニに到着しました。良い船旅でした。

ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展ジャルディーニ会場

ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展って何ですの

ヴェネツィア・ビエンナーレは1895年から続く伝統ある美術の展覧会(芸術祭)です。ヴェネツィア・ビエンナーレには複数の部門があり、芸術部門のほかに建築部門や映画部門など、全部で6つの部門があります。

そもそも「ビエンナーレ(Biennale)」とは、イタリア語で2年に1回を意味する単語です。芸術部門のアート展(Biennale Arte)は偶数年に開催され、建築部門の建築展(Biennale Architettura)は奇数年に開催されています。

え、それでは他の部門はどうなるの…?という話になると思います(笑)

映画部門は世界3大映画祭の1つに数えられるヴェネツィア国際映画祭として開催されており、この映画祭は毎年開催されています。その他の部門も毎年開催とのことです。

今年2025年は建築の年なので、「ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展2025(Biennale Architettura 2025)」が開催されています。

開催期間は2025年5月10日〜11月23日です。なお、建築展という名前ですが、建築物そのものを展示する催しではありません。建築的な思考を通して社会課題の解決を表現した作品が展示されています。

……とは言うものの、なかなか難しいですよね。実際のところは、素人目から見ると、現代アートと重なる部分がかなり大きいと思います。よって、現代アートを楽しむつもりで行けば大丈夫です!

ジャルディーニ会場

ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展は2会場+その他ヴェネツィア本島の中で点在して開催されており、本日来ているのがジャルディーニ(Giardini della Biennale)です。

ジャルディーニはもともとヴェネツィア・ビエンナーレの最初の開催場所で、近年ではアルセナーレ(Arsenale di Venezia)でも展示が行われるようになりました。

今回の旅行では時間の都合上アルセナーレは諦めました。

チケットブースどこ〜!

それではヴェネツィア・ビエンナーレの解説はほどほどにして、会場へと入っていきましょう。まずチケットを買わないと中に入れません。しかし見つからないチケット売り場。

やっと見つけた!と思って入ったこちらの不思議な建物は、本屋でした(笑)

ヴェネツィア・ビエンナーレのロゴ入りグッズも販売されていました。

そして、そこからさらに進んだところに大きなチケットブースがあり、無事に入場券を手に入れました!

これで中に入れるぞ。

早速パビリオン巡り

パビリオンは国ごとに

ヴェネツィア・ビエンナーレへの出展は作家単位ではなく、国単位で行われます。そこは万博みたいですよね。ジャルディーニには26団体(25カ国+1都市)が出展しており、アルセナーレもだいたい同じくらいの数が出展しています。

また、パビリオンは万博のような仮設の建物ではなく、国ごとに恒久的な建物を有しており、それを使います。

全体テーマ「Intelligens: Natural. Artificial. Collective.」

今回の建築展全体のテーマは「Intelligens: Natural. Artificial. Collective.(知性:自然・人工・集合的)」とされています。

建築展でありながら、アート的といいますか、漠然としたテーマになっているので、正直なところ建築もアートも素人の私にはイメージが湧かないものではあります(笑)

まあ、気にせず楽しんでいきましょう!

吉阪隆正による日本館/Giappone

最初に行くパビリオンは……やっぱり日本館にしました! 日本館は吉阪隆正による設計で1956年に建てられました。

吉阪隆正といえば、東京都八王子市にある「大学セミナーハウス」が有名です。カーサブルータスの誌面で見た写真でしか知らないのですが、一度は見てみたい建築です。

氏はル・コルビュジエに師事しており、こちらの建築もピロティを備えた端正なモダニズム建築となっています。2014年には伊東豊雄により修復が施され、時代を超えて大切に引き継がれています。

日本館「中立点(In-Between)」

2025年の日本の展示をキュレーターとして担当したのは、建築家の青木淳です。青木淳は京都市京セラ美術館の大規模リノベーションを担当したことを本ブログでも過去に取り上げたことがありますね。

かつて使われていたiモードの絵文字をデザインしたのが青木淳……といったトリビアもあります。

そんな日本館のテーマは「中立点(In-Between)」です。展示は2つのパートに分けて構成されており、1つ目はピロティです。ピロティの中央には大きな皿が置かれ、上からの光で時折光ります。

その上は、なんと大きな「穴」が開いていて、建物の中と通じているのです。テラコッタの素焼きで作られた細長いプランター(流し素麺のようw)は、建物の外側へと続いています。そのプランターをたどるように階段を登っていくと、建物の中へと通じます。

建物の中は映像が中心の展示です。空間的には、中央に穴が開いていて、先ほどのピロティとのつながりを感じられます。

この「穴」は今回の展示のために作られたのではなく、もともとこの建物に設けられていたものだそうです。

どのような経緯でこの穴が設けられたのかまでは分からなかったのですが、窓のない空間の中で、扉以外ではこの部屋の中央にある穴が唯一の外とのつながりになっているのは面白いですね。

展示はAIの未来について問いかけるものだったそうなのですが、英語で追いかけるのをあきらめてしまったので、中身はあんまり分からなかった…。ただ、映像の中から漂うぎこちない微妙な空気感が印象に残っています。

北欧館(フィンランド、ノルウェー、スウェーデン)/Paesi Nordici (Finlandia, Norvegia, Svezia)

北欧の国々は大阪万博でもそうだったのですが、こちらのヴェネツィア・ビエンナーレでも共同でパビリオンを持っています。しかし大阪万博は5カ国(アイスランド、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、フィンランド)でしたが、こちらは3カ国(フィンランド、ノルウェー、スウェーデン)です。

展示テーマは「インダストリー・マッスル:建築のための五つのスコア(Industry Muscle: Five Scores for Architecture)」です。

明るくシンプルなモダニズム建築に対して、思いっきりスプレーで何か描かれているわ、

木(?)が突き刺さっているわ、

車にも柱が刺さっているわ……という、なかなかの荒廃っぷりに日本館とのギャップに風邪を引きそうになりましたw

このときはやっていなかったですが、演劇パフォーマンスなども行われているそうです。

カタール館/Qatar

こちらはカタールのパビリオンです。

テーマは「私の家はあなたの家。(Beyti Beytak. /My home is your home.)」です。ここに将来、カタールの常設パビリオンが建設されるそうです。なお、カタールはヴェネツィアの街なかでも展示を展開しています。

こちらの建物は、パキスタン初の女性建築家であるヤスミン・ラリの設計によるものです。

彼女が手掛けた、気候変動による洪水に耐えるための竹を使った被災地支援住宅の設計経験を生かした建物です。

ロレックス館/Padiglione Rolex

割り箸で作られたかのようなこちらの建物は、どこの国でしょうか…。

ぐるっと回ってみると、巨大なロレックスの時計が。こちらは国のパビリオンではなく、時計ブランド・ロレックスのパビリオンです。

ファサードのデコボコは、ロレックスの時計のギザギザ「フルーテッドベゼル」をモチーフにしているそうです。

中に入ると美しい天井が。

こちらの天井は、ヴェネツィア・ムラーノの職人による色ガラスが用いられているとのことです。

オランダ館/Paesi Bassi

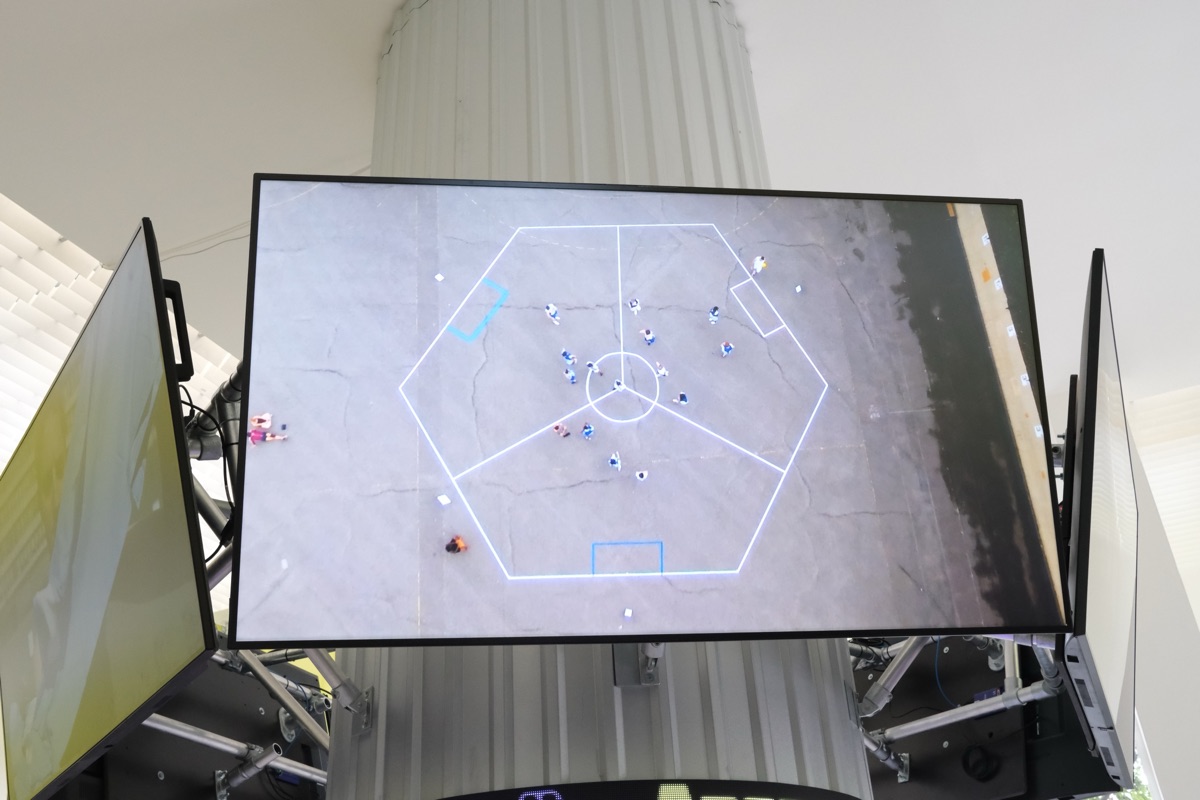

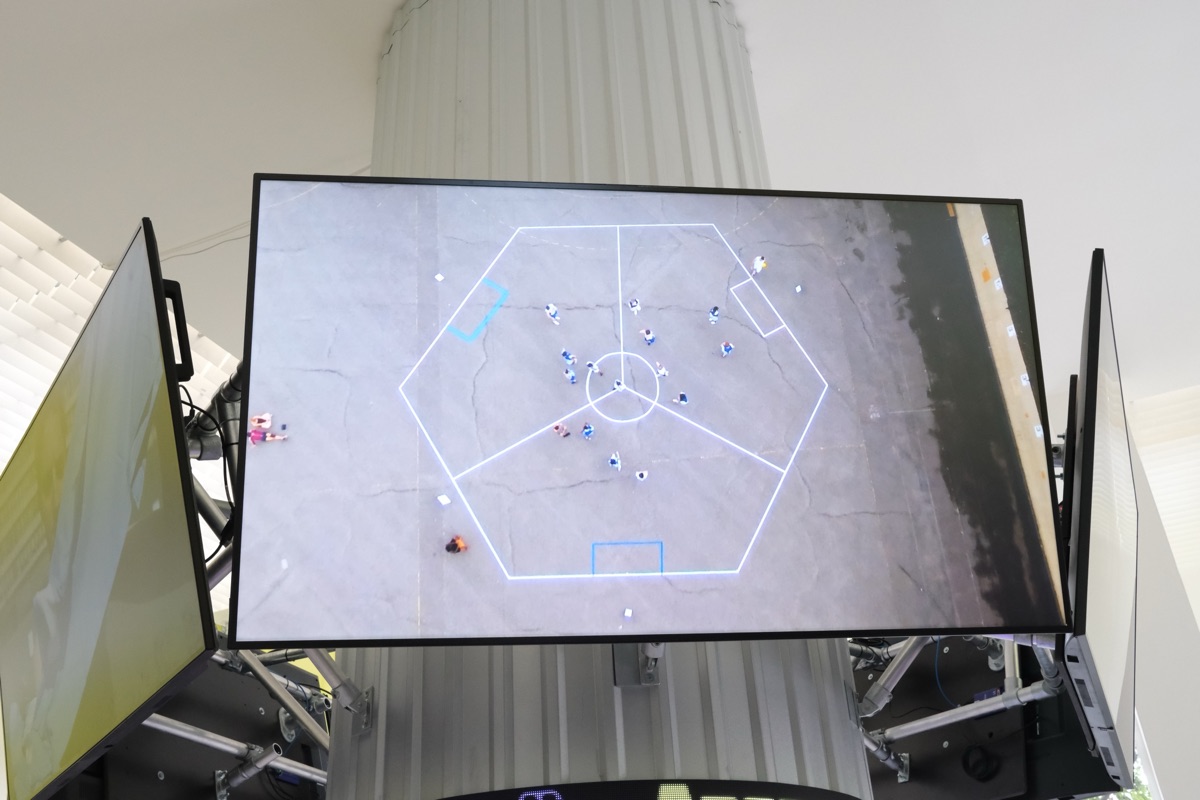

次はオランダパビリオンです。テーマは「サイドライン:共に在ることを再考する空間(SIDELINED: A Space to Rethink Togetherness)」です。

室内はスポーツバーを模しているので、何か飲めるのかと期待したのですが、何も飲めませんでした(笑)

スポーツバーといっても、普段見慣れたスポーツとはちょっと異なります。このように、二項対立の構造を廃したスポーツや、よりインクルーシヴな視点で再構築された新しいスポーツがいろいろと提案されています。

つづく

コメント