fukuhomu

fukuhomu弥生時代を知る「吉野ヶ里遺跡」へ

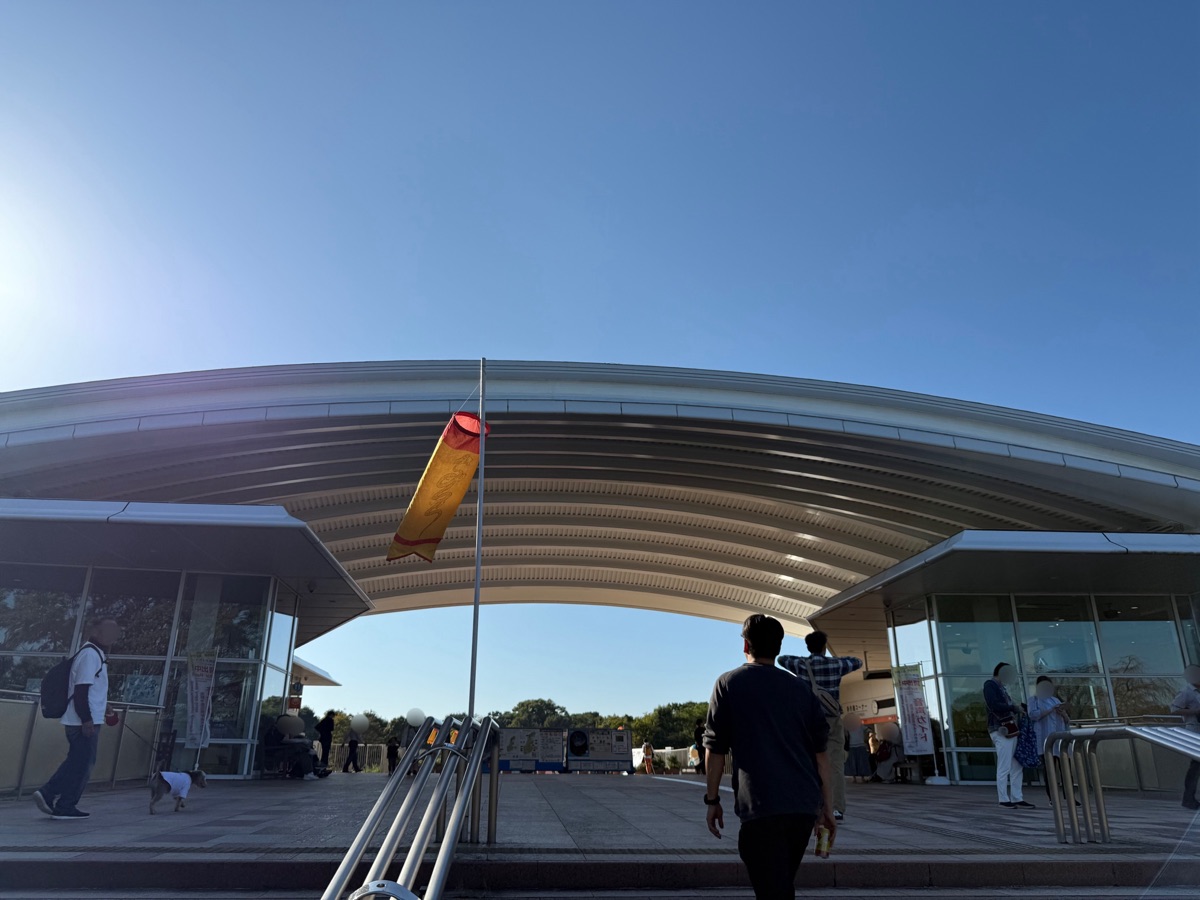

吉野ヶ里歴史公園東口駐車場から入る

旅行2日目は、最初に太宰府天満宮を訪れ、周辺を観光した後、牧のうどんでうどんを食べてから、メインである佐賀へ向かいました。

佐賀で訪れたのは吉野ヶ里歴史公園です。その名の通り、ここには弥生時代の吉野ヶ里遺跡があります。広大な敷地を持つ公園なので、どこを見学するかは、あらかじめターゲットを定めたほうが良さそうです。

駐車場は3か所(イベント時は4か所)あり、私たちは東口の駐車場に車を停めて入園しました。遺跡の再現エリアは、東口から行くのが最も近いと思われます。

とにかく広い園内!

園内に入ると、早速歴史の教科書で見たような堀(外豪)が復元されていました。地面には、たくさんの針のように尖った木(逆茂木)が並んでいます。

南内郭

最初に向かったのは、南内郭(ないかく)です。ここには、立派な物見やぐらや王たちの家、煮炊き屋などが復元されています(パンフレットの記述より)。

物見やぐらには実際に登ることもできました。

公園はとにかく広大で、遺跡が点々と復元されています。道の周りの草は背が低く、見通しが良いですが、弥生時代にはこんなに開けてはいなかったのではないでしょうか。当時はもっと鬱蒼とした景色が広がっていたのかもしれません。

身分の高い人々が埋葬されたお墓「北噴丘墓(ふんきゅうぼ)」の遺跡は、建物で覆われており、現在は博物館として整備されています。ここでは、甕棺(かめかん)と呼ばれるカプセルのような形をした棺桶が、14基も出土されたそうです。

実際に甕棺が埋まっていた様子は、この建物のさらに奥で再現されており、当時の埋葬文化を間近に感じることができます。

甕棺墓列(かめかんぼれつ)で折り返し

「北噴丘墓」から歩いて10分弱で、「甕棺墓列」という当時のお墓を再現したエリアに到着します。全長はなんと30メートルに及び、約500のお墓があります。

これは弥生時代中期(紀元前2世紀から紀元1世紀)のものです。ここまで見学した後、再び入口の方向へ折り返します。

北内郭

「北噴丘墓」の近くには、「北内郭」というエリアがあります。ここは吉野ヶ里集落の中でも神聖な場所で、まつりごとが行われていた場所だそうです。

そのため、ひときわ立派な建物に入ると、当時の様子が再現されています。

建物は3階建てで、2階では王や周辺の村の権力者を集めて開かれていた祀りの様子が再現されています。

その上の3階では、最高司祭者である巫女(ふじょ)が祖霊からお告げを授かる儀式が再現されています。

これらの様子は弥生時代後期(紀元1世紀から3世紀)のものだそうです。このような時代に、これほど高度な文化が既に存在していたことに驚かされます。

建物自体も想像以上に立派で、非常に見応えがありました。思っていた以上に楽しめ、大満足の吉野ヶ里歴史公園でした。

ホテルへ移動

マルキョウ 武雄店に立ち寄り

吉野ヶ里歴史公園の見学を終えた後、本日のホテルへ移動します。途中で地元のスーパー(マルキョウ)に立ち寄り、部屋で飲むためのお酒やおつまみを購入しました。

つづく…

コメント