fukuhomu

fukuhomuジャルディーニを後にして

再びヴァポレットで移動

ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展を楽しんだ後は、ヴァポレット(水上バス)に乗って移動します。

海上から見る景色が本当に素晴らしくて、何度も写真を撮ってしまいます。

ヴェネツィア本島には山がなく、建物も高くないので、教会以外では平面的な景色が広がります。その分、視界に占める海と空の空間がとても広いんですよね。

次の目的地は岬の先端

ヴェネツィア・ビエンナーレの会場であるジャルディーニから向かったのは、グランド・カナルを挟んで反対側にある岬です。岬の先端にはかつて税関がありました。

今は安藤忠雄によって改装された美術館「プンタ・デッラ・ドガーナ(Punta della Dogana)」になっています。

その隣にあるのは、「サンタ・マリア・デッラ・サルーテ聖堂(Basilica di Santa Maria della Salute)」です。

ヴァポレットを降りて、この2つを見ていきます。

サンタ・マリア・デッラ・サルーテ聖堂へ

ヴェネツィアとペストの歴史

ヴェネツィアを知る上で切っても切れないのが、ペスト菌による「黒死病」のパンデミックです。

過去にヴェネツィアでは3回のパンデミックが起こっており、そのたびに数万人規模で命が失われています。1回目は1348年、2回目は1575~1577年、3回目は1630~1631年と、約300年にわたってペストの歴史があります。

キリスト教では、特定の事象や物事には、それにゆかりのある聖人が守護してくれるという考え方「守護聖人」があります。ペストに対する守護聖人とされているのが、聖ロッコと聖ロレンツォ・ジュスティニアーノです。

3回目の黒死病(ペスト)のパンデミックでは、ヴェネツィアは当時の人口の約3分の1(約4〜5万人)が亡くなったとされています。このような情勢の中で、両聖人に捧げるための教会の建設を切望する声が、市民の間で高まっていきました。

そして、1630年にヴェネツィア政府によって建設が宣言されました。この時の元老院の決定により、教会は守護聖人である2人ではなく、より普遍的な聖母マリアに捧げる教会とされました。完成したのは1681年と、51年の月日がかかりました。

教会名である「サンタ・マリア・デッラ・サルーテ聖堂(Basilica di Santa Maria della Salute)」のサルーテ(Salute)は、イタリア語で「健康」を意味します。直訳すると「健康の聖母マリアの聖堂」という意味になります。意訳すれば、「人々の健康を守る聖母マリアの聖堂」となります。

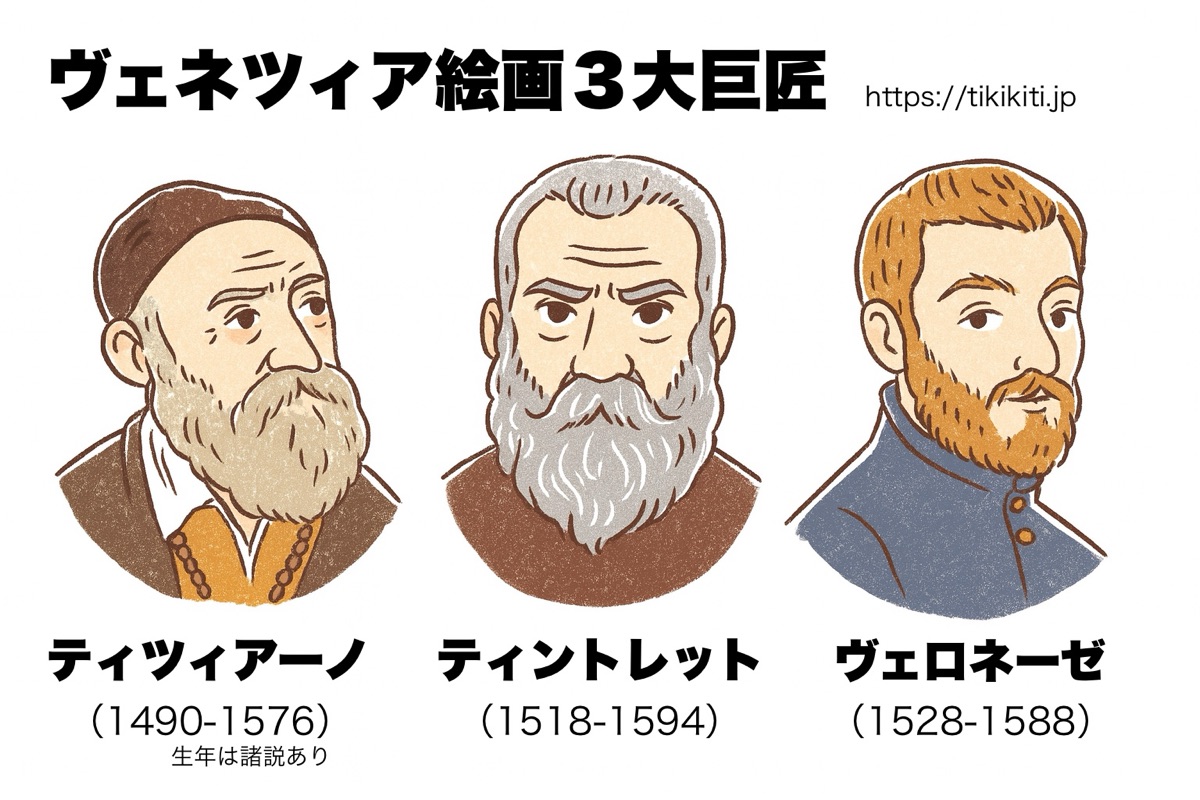

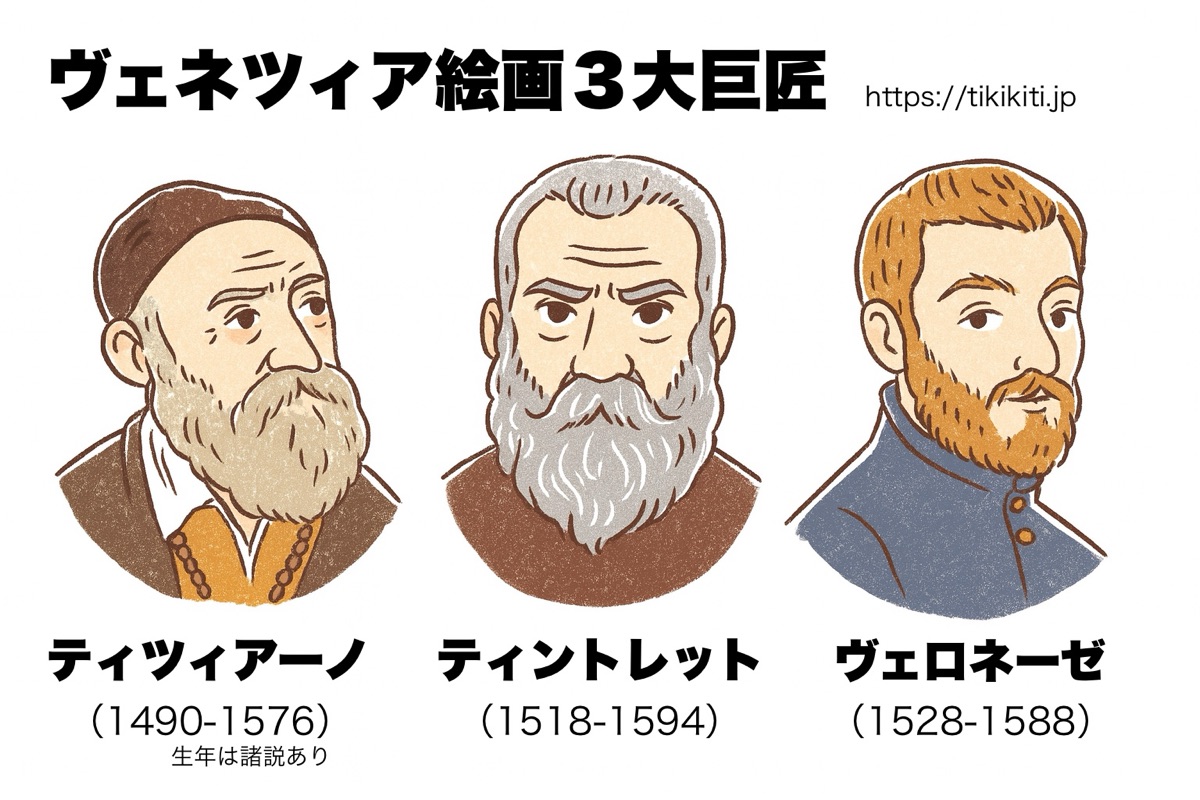

ヴェネツィア絵画の巨匠を知ろう

さて、聖堂に入る前にもう1つお勉強です(笑) ヴェネツィア絵画には時代によってさまざまな画家が活躍しますが、とりわけ注目度が高いのが16世紀のヴェネツィア派絵画の3大巨匠です。

その3人とは、ティツィアーノ・ヴェチェッリオ(Tiziano Vecellio)、ティントレット(本名はヤーコポ・ロブスティ/Jacopo Robusti)、そしてパオロ・ヴェロネーゼ(Paolo Veronese)です。

This illustration was generated using AI.

いいですか、ヴェネツィア旅行の成否はこの3人を押さえておくかにかかっているのです。この後も何度も出てきます!

聖堂の中の芸術たち

それでは聖堂の中に入っていきます。中央のドームが開放感のある空間を形作っています。奥に見えるのが主祭壇です。

主祭壇の近くには信者のみが立ち入ることができます。中央に聖母マリア像があることがわかりますね。

聖堂内には祭壇が多数あります。こちらはその中の一つです。聖母マリアの昇天を描いた絵と、モルライテル作《聖ジロラモ・ミアーニ像》が飾られています。

1667年 ルカ・ジョルダーノ

えっ、さっき「ヴェネツィア派絵画3大巨匠を押さえろ」だなんて力説してたのに、一人も出てこないじゃないかって?

そうなんです。でも安心してください。サルーテ聖堂のネイブ(メインホール)ではなく、サクリスタ(聖具室)の中にあるんです。

こちらは有料です。ティントレットの作品が複数ありますが、写真撮影は禁止されていたため、写真はありません。見応えがあったので、立ち寄りの際は是非おすすめです。

つづく

コメント