fukuhomu

fukuhomuペギー・グッゲンハイム・コレクション(Collezione Peggy Guggenheim)へ

邸宅を改築して作った現代美術館

トラゲットに乗って運河を渡り、向かった先は「ペギー・グッゲンハイム・コレクション(Collezione Peggy Guggenheim)」です。

ここは、アメリカの大富豪であるグッゲンハイム家のペギー・グッゲンハイムが創設した、ヴェネツィア最大の現代美術館です。グッゲンハイムの名前は世界各地の美術館で知られているため、聞いたことがある方も多いかと思います。

ヴェネツィアらしい細い路地を進むと、「宮殿への門」と呼ばれる門が現れます。

これもひとつの作品です。美術館として使われている建物は、元々は宮殿として建設されたもので、1949年からはペギー・グッゲンハイム自身の邸宅として使われていました。ヴェネツィアのグラン・カナル沿いに住もうと考えるあたり、大富豪ならではの発想ですね。

名品の数々…

ペギー・グッゲンハイムは現代美術の収集家として、現在では世界的に有名になった作家たちを積極的に支援してきた人物で、いわば現代美術の功労者とも言える存在です。その彼女の邸宅を使った美術館というだけで、その特別さは説明せずとも伝わってくるのではないでしょうか。

門を抜けた庭には多数の作品が並んでおり、体験はすでにここから始まっています。赤い大きなオブジェは、アレクサンダー・カルダーによる「牛」です。

1971年 アレクサンダー・カルダー

こちらにお尻を向けているようにも見えますね。

庭の茂みの中にも作品があります。「Se la forma scompare la sua radice è eterna(形が消えても、その根は永遠である)」という言葉が添えられており、マリオ・マーズによる作品です。

邸宅の中へ進むと、再びカルダーの作品が迎えてくれます。

1941年 アレクサンダー・カルダー

空気の流れによってモビールがふわりと揺れる様子が魅力的で、見ていて飽きません。

昨年、麻布台ヒルズでカルダーの展示が行われましたが、会場は当然ながら無機質なギャラリーでした。それと比べると、富豪の邸宅という生活空間の中で味わうカルダー作品は、数倍も生き生きとした印象を受けます。

運河に面する正面玄関

玄関ホールを抜けて反対側の扉を出ると、そこにはもう1つの玄関があります。ヴェネツィア最大の運河であるグラン・カナルに面した、まさに宮殿の「顔」となる部分です。

ペギー・グッゲンハイムは、ここへ船で乗り付けることもしていたのでしょうか。

その運河に面した玄関に置かれているのが、こちらの「街の天使」です。

1948年 マリーノ・マリーニ

ペギーのお気に入りの作品だったそうですが……どうでしょう、すごい、ぼ、勃起!w

案の定、この作品はヴェネツィアでも物議を醸したそうですが、今も変わらず運河を見守り続けています。

再び邸宅の中へ

ダリ、そしてミロ

運河の眺めを楽しんだ後は、再び邸宅の中へ戻ります。館内には数多くの作品がありますが、ここでは私の個人的な興味からピックアップして紹介していきます。

まずは、やっぱりダリ。

1931〜1932年 サルバドール・ダリ

昨年、バルセロナ近郊にあるダリ劇場美術館を訪れたこともあって、思い入れがあります。

そしてミロ。

1928年 ジョアン・ミロ

こちらも昨年、バルセロナのミロ財団に行ったので、同じく思い入れがあります(思い入れ2回目)。

マグリット

上半分はトイ・ストーリーのアンディの部屋のような青空なのに、下半分は街灯の灯る夜という不思議な構図のこちらの作品は、マグリットの「光の帝国」です。

1953–1954年 ルネ・マグリット

ダリやミロと同じく、シュルレアリスムに分類される作家として紹介されることが多い人物です。

確か、美術史の授業でも取り上げられていたはずなのですが、当時はまったく面白いと思えませんでした。それが数十年後、こうして日々旅行記を書いて楽しんでいるのだから、不思議なものですね。

ポロック

こちらの、ぐちゃぐちゃにも見える作品は、ポロックの「錬金術」です。

1947年 ジャクソン・ポロック

ポロックは抽象表現主義に分類される作家ですが、多くの日本人が抱く「現代アート」のイメージといえば、まさにこうした作品を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

構図よりもリズムで捉えるのが作品を楽しむコツだと言われますが……さて、そのリズム、どうでしょう?

ピカソの作品も

そして外せないのがピカソです。

1914年 パブロ・ピカソ

昨年、バルセロナのピカソ美術館を訪れたこともあり、思い入れが強いですよね(思い入れ3回目)。こちらは、コラージュ技法を用いたキュビズムに分類される作品で、タイトルにあるヴィユー・マールの瓶はブランデーの名前です。

その隣に展示されているのが、そこから25年後に制作された「縞模様のシャツを着た男の半身像」です。

1939年 パブロ・ピカソ

ボーダー模様の服がピカソらしいポップさを持ちながら、全体がモノトーンで描かれているため、どこか陰りのある雰囲気も漂っています。

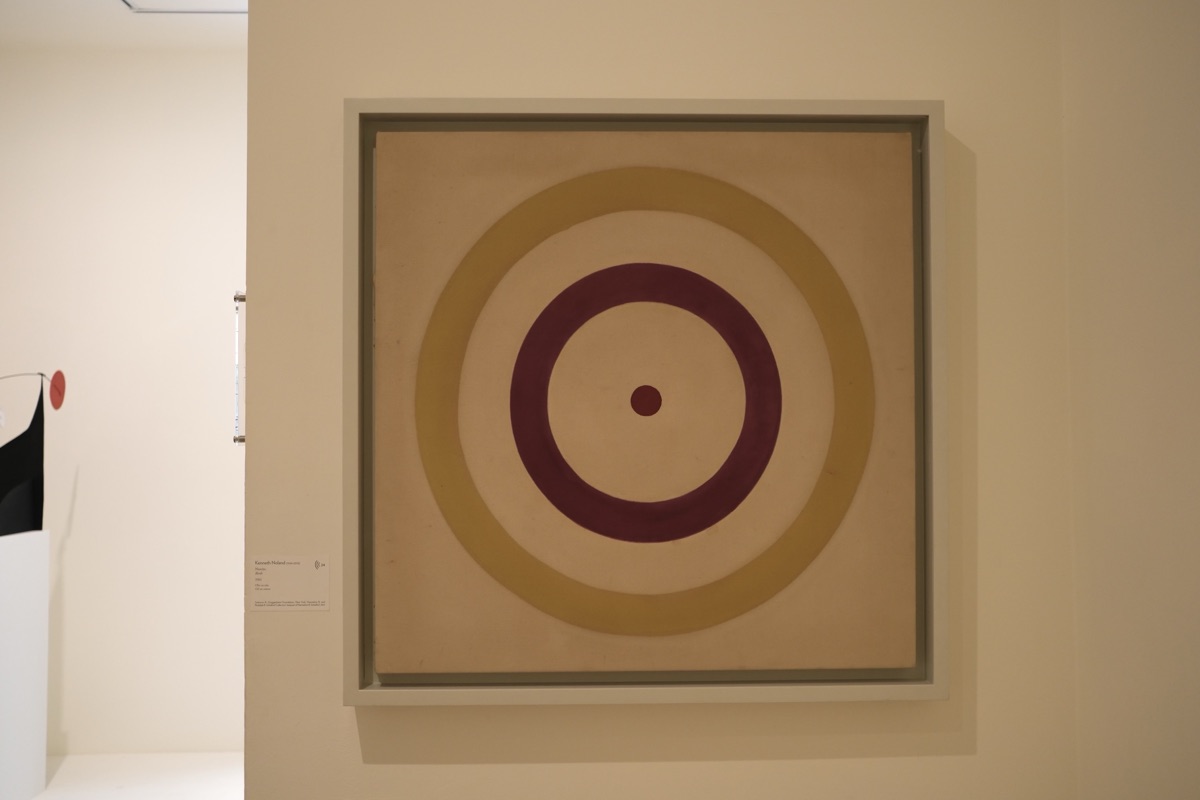

ケネス・ノーランド

展示の後半で目に留まったのは、ケネス・ノーランドの「誕生」です。

1961年 ケネス・ノーランド

いわゆる標的のような円が重なる構図ですが、それだけではありません。鍵となるのは、作品に与えられた「誕生」というタイトル。そこから色や配置の意味を想像してみたくなる作品です。

アート鑑賞のあとは

カフェでひと休み

一通り鑑賞を終えた後は、併設されたカフェでひと休みしました。注文したのは、お酒とティラミス。

イタリアで食べる本場のティラミスは今回が初めてです。

そして、その味は想像していたものとは少し違いました。というのも、日本で食べ慣れたティラミスはスポンジケーキで作られていることが多いのに対し、本場では細長いビスケット(たまごボーロのような味)が使われているからです。このビスケットをエスプレッソで作った液に浸して仕上げるのが、本来のティラミスのスタイル。

あまりにおいしかったので、日本に帰国してから早速、自分でも作ってみました。

再び出発

ペギー・グッゲンハイム・コレクションを満喫した後は、次の目的地へと向かいます。

美術館の影響なのか、この周辺にはアートを扱う店やお洒落な雑貨店が多く、歩いているだけでも楽しい雰囲気が漂っていました。

つづく…

コメント